“秦人不得真道”考

姜 生

贾谊《过秦论》断言秦亡乎“仁义不施而攻守之势异也”,可谓汉初儒生讥贬“秦德”之代表;虽然,“过秦”时代的张苍之辈,尚以汉承秦之水德而“不革”;武帝时期,虽依“从所不胜”的逻辑改为土德,而犹以承认秦之德运及其道统地位为前提。然西汉末至东汉初,汉人放弃土德而认定火德,思想史为之大变。《后汉书·光武帝纪》:建武二年(26年)春正月“壬子,起高庙,建社稷于洛阳,立郊兆于城南,始正火德,色尚赤”,由此儒生据《春秋》而对秦德之批判更形猛烈,遂致删秦,以为汉家乃直接继承周朝而为火德。这些做法的共同思想基础是认定“秦、项”为一“乱”,汉高祖之起乃是顺应天命、拨乱反正、平定天下。于是对秦予以贬绝和抹杀,不复承认其道统地位。此举之春秋手法彰然,而影响至深。

汉家火德说在两汉之际的确立,也意味着继周删秦说的成立;汉儒对秦代和秦始皇之道统地位的删除,其宗教表达即东汉《老子中经》所存“吾越度秦项不出,为汉出”,及曹魏晚期出世的《正一法文天师教戒科经·大道家令戒》所存“秦始五霸……秦人不得真道,五霸世衰”说。早期道经所存文本甚简且语焉不详,难免误解;然而汉墓所见“泗水取鼎图”“秦始皇见海神图”及“蔺相如见秦王图”(完璧归赵故事)等诸多“贬秦”主题画像资料,与部分“颂汉”主题画像资料一起,事实上保存着汉代道教中更早更丰富的信仰内容,可资再现汉儒史观支配下形成的颇具时代特征的思想图景。

究其实质,汉墓常见的“泗水取鼎图”表达的乃是老子化胡说信仰背景下的汉代道教,对春秋五霸时期以来从秦穆公到秦始皇,秦人历经四个半世纪征伐经营而最终所建秦朝之道统合法性以及秦始皇成仙可能性的批判与否定。试论之。

一、“贬秦”主题汉画像群及其宗教内涵

史载,秦始皇二十八年(前219年)曾于泗水发动捞鼎之事。按《史记·秦始皇本纪》,始皇东巡后,返程中,“过彭城,斋戒祷祠,欲出周鼎泗水。使千人没水求之,弗得”。《水经注·泗水》保存了更多传说内容:

周显王四十二年,九鼎沦没泗渊。秦始皇时,而鼎见于斯水。始皇自以德合三代,大喜,使数千人没水求之,不得,所谓“鼎伏”也。亦云:系而行之,未出,龙齿啮断其系。故语曰:称乐大早,绝鼎系。当是孟浪之传耳。

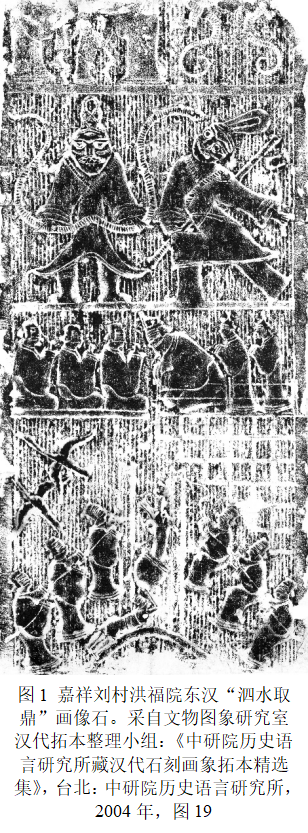

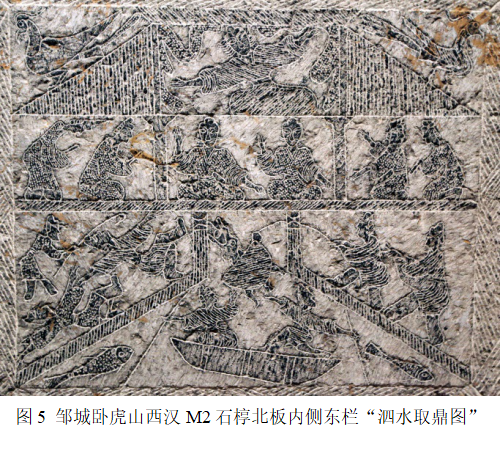

同时,各地汉墓出土了许多被定名“泗水取(升)鼎图”的画像(略举数例,见图1~7),生动传神地表现了当时传说的秦始皇于泗水上观看取鼎时的一个关键情节:鼎已被发现并“系而行之”,然而遭“龙齿啮断其系”,终“不得”,令秦始皇绝望以致失态。据此可知《水经注》所记乃承自汉代盛行的一种传说。

在上古礼乐传统中,“周鼎”象征着周王朝的天命;秦始皇希望捞取传说中失落的周鼎,反映了横扫六合、一统天下的始皇帝绍承天命的政治企图。然而绳断鼎落,取而弗得,秦始皇的希望最终落空。如此,文献及图像叙述中所包含的寓意,已甚明确。巫鸿较早指出,泗水取鼎图“无疑是显示秦始皇的厄运”,其思想是“秦朝的建立并没有获得上天的恩准”。黄琼仪进一步提出,或许东汉末年,人们才渐渐将“泗水升鼎”与“秦始皇不得天命”两者画上等号,升鼎图也渐表现了对秦始皇的批判。诸说甚妙,然皆待证据,且作为图像造作依据的思想史、宗教史架构有待揭示。

显然,“龙齿啮断其系”的图像呈现,用意是将秦始皇欲证天命而不得的悲剧命运充分予以彰显:龙为神物,龙齿啮断其系,神不与也,谓之“鼎伏”,昭示着天命不可逆、不可以力强求的政治神学观念。

山东兖州汉墓出土的泗水取鼎图(图2)中,凭几而坐的中心人物右上角刻“大王”榜题,结合上举诸证,可确认为秦始皇。问题是,汉人沿用对战国时期“霸主”之僭称“大王”(所谓“霸王”),拒用秦始皇认定的“德兼三皇、功过五帝”的“皇帝”嘉称,本身即是对秦始皇的“降格”处置,不承认其在华夏“帝德谱”中的世系地位,体现了汉儒对秦始皇的贬抑。同时观诸纬书对王、皇、帝的阐释,虽仅存残文,但从现有文字对秦始皇的指责,亦可看出,汉儒几乎对与秦始皇有关的所有方面进行了讨论,形成了评议和褒贬帝德的思想依据,秦始皇远不能达到汉儒价值观的要求。

从其历史轨迹及表现形式来看,泗水取鼎图大致经历了由东向西的流传与嬗变过程,张艳秋提出其流传路线依次为山东、江苏、河南、四川;入川后进入转变发展期,也是该画像最晚消失的地区。然而事实上陕西横山新出东汉墓画像石上,也有作为构成性“模块”的“泗水取鼎图”(图7),图中正襟危坐、两手对称向外摊开的高冠人物,即无奈失意的秦始皇。

这种表达失态绝望的体姿语言,在徐州汉画像石艺术馆的一方藏石(图3左)、滕州两例东汉墓画像石椁(图4)、邹城卧虎山西汉M2石椁(图5)、鱼台县西渡口汉代石椁(图6)对秦始皇的刻画中,呈现尤为传神。其中,徐州汉画像石艺术馆藏石上,秦始皇戴高冠坐高台,目睹索断鼎落,瞬间暴怒失态,昂首张口、左手臂伸出怒指主持取鼎之官,该官见势不妙大步迈出右脚正欲右转逃离,御前卫尉武官弓步上前挥剑欲杀之。滕州汉画像石馆藏滨湖镇山头村M2出土的石椁画像(图4上),秦始皇正面端坐,右手臂横放在胸前,左手臂向左上方45°扬起,情绪激动。鱼台西渡口汉石椁上,取鼎现场跽坐的秦始皇被刻画为高鼻、戴高冠的形象,其双手拊掌于胸前,面部侧向其右,以表示其看到龙齿啮断鼎索后的伤心之态;从其身后女子目睹神鼎落回河里时瞠目结舌的表情,或可解释秦始皇拊掌体姿、黯然侧身及双唇紧闭嘴角下弯等表情所表达的痛苦。这些画像同时揭示出,汉代鲁南地区流传着丰富多彩的秦始皇取鼎失败的故事文本和图像文献。

是皆可证发源于鲁南的“泗水取鼎图”与儒生关系密切,其主旨在宣示秦始皇不得天命之“裁决”。此外,刻画“泗水取鼎图”是否别有深意?作为运用于墓葬空间的“终极文化”内容,这些画像被赋予、被相信具有超越世俗的宗教内涵与功能。实际上,当我们把“泗水取鼎图”与涉及秦始皇的其它图像、文献资料结合考察,其间的思想关联,及其隐含之思想内构,便会浮现出来。

首先是关于秦始皇见海神的记载及其在汉墓图像中的出现。按《史记·秦始皇本纪》:“始皇梦与海神战,如人状。问占梦博士,曰:‘水神不可见,以大鱼蛟龙为候。今上祷祠备谨,而有此恶神,当除去,而善神可致。’”这里透露出战国时期已有的两种性质的神祇,即作为“善神”的海神,和作为“恶神”阻碍人与“善神”接近的“大鱼蛟龙”。由于“恶神”的阻挠,求仙药之事终归无果。

然而西晋平昌安丘人伏琛《三齐略记》记录的一条流传齐鲁的故事,则称秦始皇在海上修桥四十里,见到了海神:

秦始皇于海中作石桥,海神为之竖柱。始皇求为相见,神云:“我形丑,莫图我形,当与帝相见。”乃入海四十里,见海神。左右莫动手,工人潜以脚画其状。神怒曰:“帝负约,速去。”始皇转马还。前脚犹立,后脚随崩,仅得登岸。画者溺死于海,众山之石皆倾注,今犹岌岌东趣。

这一传说,或可看做是对“善神可致”说在故事中的某种“实现”:在这里秦始皇得见海神,而且“海神为之竖柱”,——尽管故事中的秦始皇最终帝颜尽失,仅以身免。

引人入胜的是,邹城南落陵村西汉画像石椁侧面中栏画像(图8上),所绘与该故事所述颇可吻合,证明《三齐略记》所载,有其源于西汉的故事底本。画中所见为直立柱支撑石板的简单石桥;桥下右边有渔人正在捕鱼,表示这里是水面;桥下左边的龙,尾巴盘住石柱以稳定之,右侧两爪向下蹬、左侧两爪向上,顶起前车正在经过的桥面,同时以吻部向上顶起前车之轮的后部,倾力使前车得以通过正在垮塌的桥;坐在车厢后部的秦始皇正伸手欲救起车后与塌桥一同下坠的鸥鸟;后面画师乘坐的轺车则正在遭遇桥面及石柱垮塌坠亡大海之难,车前一段桥面及石柱已塌落,辕马前两足踩在正在垮落的石板上,驭者勒缰,辕马恐惧嘶吼,身躯及后腿向后用力,作刹停状,车中人惊恐,伸手扶住车伞柱。画面中巨龙倾力帮助前车通过,精彩传神地表现了秦始皇在海中作石桥得“海神为之竖柱”、海神令秦始皇“速去”和“前脚犹立,后脚随崩,仅得登岸”的情形,其内容与逻辑可证前车应为秦始皇之御驾。

邹城卧虎山西汉M2石椁南板外侧西栏(图8下),也出现了车马过垮桥的画像。此栏画像以往被释为“豫让刺赵襄子”;然而豫让故事中并无垮桥情节。而画面中尚有更多显然与垮桥相联的事件情节逻辑,使大部分图像内容得与垮桥关联理解:仅有一车已幸运地在桥垮之前通过、其后桥面垮落,两骑落水挣扎、一骑正随桥面垮落、后一骑亦已失衡难免落水;桥下左边刻一由两人搀扶、右手执环首刀已自刎正在倒下的人物(所指待考),一大鱼正在朝其游来(或即大鱼蛟龙阻止其人接近海神)。尤其值得注意的是,右下方桥下水中,与大鱼一同左游、正在向前挥手的人首鳞身有尾有鳍巨怪,或即一身鳞甲而“形丑”的海神;人首之形正合海神“如人状”之说,示为神祇。从这些表达构件之间以垮桥+海神及大鲛鱼为两极所支配的画面关系逻辑,以及唯一逃过劫难的乘车人,综合判断应非豫让刺赵故事。本栏所刻若果为“秦始皇见海神”故事,那么该故事在西汉显然尚有更为丰富的情节。

研究表明,战国秦汉时期掌握着不死药的海神禺强的确“形丑”,他的画像事实上已出现在马王堆一号、三号汉墓出土T形帛画竖状部分的下部;他站在两条大鲛鱼(“恶神”)之上,双手擎案向自称“道者”“有道之士”的死者献上神药(图9)。这表明战国两汉时海神禺强确为能够驱役鬼神、给“有道之士”以神药的“善神”。何以为“善神”?战国以来道家著作中,禺强已是“得道”而“立乎北极”的有道大神,见诸《庄子·大宗师》:“夫道,……禺强得之,立乎北极。”成玄英疏:“禺强,水神名也,亦曰禺京。人面鸟身,乘龙而行,与颛顼并轩辕之胤也。”《列子·汤问》载:“五山之根无所连著,常随潮波上下往还,不得暂峙焉。仙圣毒之,诉之于帝。帝恐流于西极,失群仙圣之居,乃命禺强使巨鳌十五举首而戴之。”

见海神故事中秦始皇被指“负约”,除了遭受垮桥的惩罚与恐吓,更有随身画师溺死大海,此皆构成对秦始皇之贬抑。海神“仁慈”而没有让秦始皇一同坠死海中,实是因为故事之造作逻辑本身已有无法改变的历史事实前提——毕竟秦始皇并非死于坠海。

综观之,与帝王的封禅相似,得见有道的海神,本是故事为秦始皇安排的一种特殊对待,也是文学跌宕张力结构之所需。然而这一传说,看似神化,实则贬秦,表示即使是“善神”海神,终亦怒而弃之。如此,始皇自属无道之类,焉能入不朽之帝谱、焉能得神药而不死?

荆轲刺秦王也是汉代史书及汉墓图像叙事中津津乐道的话题。四川江安一号墓石棺,“荆轲刺秦”与“泗水取鼎”共同构成棺表一侧画面(图10)。中部描绘荆轲刺秦王,右部(画面自身的左部、可相对地代表东方,泗水在秦汉地属东方)描绘“龙齿啮断其系”的情景,最左边(画面自身的右部、可相对地代表来自西方),一戴高冠、御天马(四肢作翼形)、瞋目惊视搏杀现场的神吏,正从容降临。

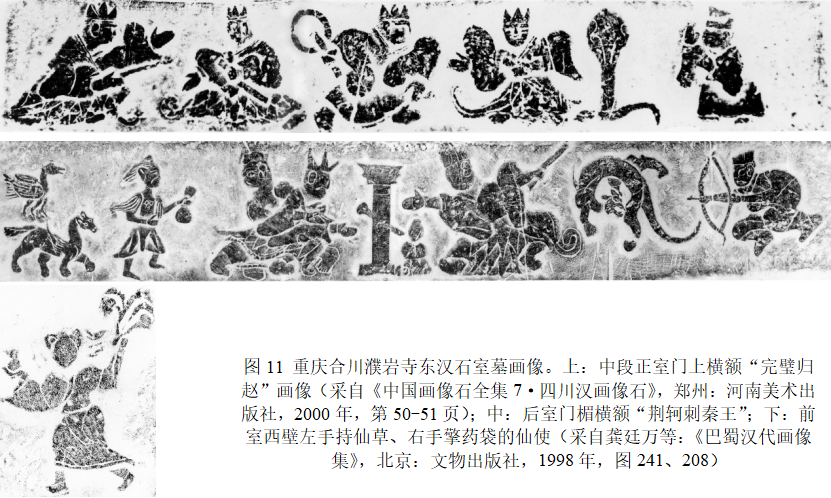

但最具表达力的图证,当是重庆合川县濮岩寺石室墓的刺秦画像(图11中),中部画荆轲刺秦王,右部(画面自身的左部、可相对地代表东方)所画,即前揭秦始皇按方士请求派遣善射力士前往东方海上以弩射大鱼蛟龙的情景:

方士徐巿等入海求神药,数岁不得,费多,恐谴,乃诈曰:“蓬莱药可得,然常为大鲛鱼所苦,故不得至,愿请善射与俱,见则以连弩射之。”始皇梦与海神战,如人状。问占梦博士,曰:“水神不可见,以大鱼蛟龙为候。今上祷祠备谨,而有此恶神,当除去,而善神可致。”乃令入海者赍捕巨鱼具,而自以连弩候大鱼出射之。自琅邪北至荣成山,弗见。至之罘,见巨鱼,射杀一鱼。

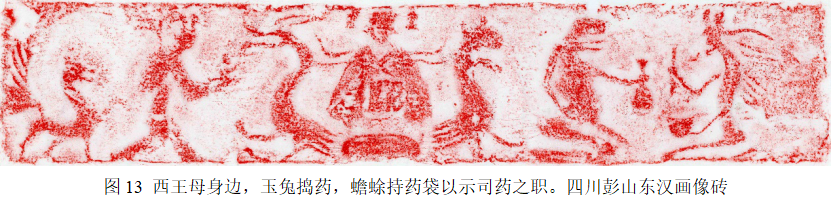

最左边(画面自身的右部、可相对地代表来自西方),出现了一个耐人寻味的史外情节:一羽人手持药囊(四川地区汉墓所见类似的持药囊仙人,见图11下、图12;彭山汉画像砖所见西王母身边手持药袋的蟾蜍,见图13)从荆轲身后从容向他走去,正在拦腰抱住荆轲的秦臣注意到羽人的到来,蓦然回望,表情甚奇(这一眼神乃将其人与羽人相联结)。检之汉墓画像,鲁南传统的“刺秦”图,素未见有羽人致神药的迷人情节,亦无载于传世文献,唯巴蜀有之。由此可知,“荆轲刺秦”故事于汉末巴蜀另有版本,出现了更多脍炙人口的演绎。同样值得注意的是,该墓中还出现了“完璧归赵”故事画像(图11上),亦同属崇扬英雄气节而“贬秦”之主题,尽管此处“秦人”为春秋“五霸”之一的秦昭襄王,而亦无妨乎用“贬”(说见下文)。

根据本项研究获得的时代思想逻辑,可以理解,合川濮岩寺石室墓的刺秦画像左边由三足九尾之神陪同而来的羽人、前室西壁上左手持仙草右手擎药袋的仙人(图11下),以及江安一号墓石棺最左边御天马从西而来的神吏(图10左),都是来自神界向荆轲致送神药、迎其升仙的神使。这部分情节无疑源自“先死后蜕”的尸解信仰宗教叙事,是汉代有关仙话文学的图像化遗存。这种超越史实的“演绎”,看似荒诞,却把汉儒对无道的秦始皇的诛贬与对荆轲之英雄气节的隆崇景仰,推向了世俗话语所不能达的高度。在汉儒看来,荆轲之死其实是“剑解”而升天。

综上所论,包括“泗水取鼎”“秦始皇见海神”“荆轲刺秦”“完璧归赵”等在内的汉墓画像,构成汉代宗教性“贬秦”主题画像群。该类画像的宗教内涵在泸州九号石棺中,亦可获得印证。其棺身左侧(图14上)刻画仙界丹鼎,一双凤凰表示此处为“丹穴”;棺身右侧(图14下)刻制较粗陋,此面出现四个人物、一大鱼、一大鸟。依前引《秦始皇本纪》徐巿之言观之,左端两人和大鱼,应是求药者(左一)以连弩射阻碍者“恶神”大鱼蛟龙(右二)、从而得见海神(左二)及海神奉上神药的情景(中间二人有说,容另探讨)。

在对这些组合画像之宗教内涵获得认知的基础上,复观“泗水取鼎图”,如前所论,这些图像表达了秦始皇不得天命的神学“裁决”,但在这层内涵之外,同时蕴含了秦始皇欲求长生的问题。北大藏汉简《赵正书》保存有秦始皇欲“变气”以“易命”之说。按《赵正书》,始皇曰:“吾自视天命,年五十岁而死。吾行年十四而立,立卅七岁矣。吾当以今岁死,而不知其月日,故出游天下,欲以变气易命,不可欤?……吾霸王之寿足矣,不奈吾子之孤弱何。”若《赵正书》果出西汉早期,则战国时期即已有“变气易命”之术。姚磊指出:“从简文看,秦始皇自知‘天命’,即‘年五十岁而死’,然不知‘其月日’,即具体的死亡时间不清楚。于是乃‘出游’,希望‘人行而气变’……其意在‘易命’,即改变‘年五十岁而死’的‘天命’。”若然,则“泗水取鼎图”所陈叙的否定性“天命”,既包括对秦王朝而言之历命,亦包括秦始皇个人之终极命运。

二、“秦人不得真道”:汉儒“贬秦”叙事的宗教化展开

作为继秦而起的新政权,汉朝自其初立即用心总结亡秦统治经验和教训,因此出现了“汉承秦制”的实践和“过秦”、“马上得之”与“马上治之”等问题的政论反思。然而随着汉家政治日趋稳定及春秋家影响力的上升,有关秦及秦始皇的历史话语渐生变化。

首先检讨大致平行于汉墓画像的“贬秦”类历史书写。史料显示,在司马迁作史的年代,已接收到民间对秦始皇的诸多否定性传说。故《史记·秦始皇本纪》称“俗传秦始皇起罪恶,胡亥极,得其理矣”。有关秦始皇相貌的描绘也被用来行其贬抑。《史记·秦始皇本纪》:

(尉)缭曰:“秦王为人,蜂准,长目,挚鸟膺,豺声,少恩而虎狼心,居约易出人下,得志亦轻食人。我布衣,然见我常身自下我。诚使秦王得志于天下,天下皆为虏矣。不可与久游。”乃亡去。

秦始皇被指鹰隼豺狼之相、之声、之心,可谓邪恶之至。与此相对,汉高祖则被描绘为绝美之相,且其身上有龙神,与秦始皇形成天壤之别:

高祖为人,隆准而龙颜,美须髯,左股有七十二黑子。仁而爱人,喜施,意豁如也。常有大度,不事家人生产作业。及壮,试为吏,为泗水亭长,廷中吏无所不狎侮。好酒及色。常从王媪、武负贳酒,醉卧,武负、王媪见其上常有龙,怪之。高祖每酤留饮,酒雠数倍。及见怪,岁竟,此两家常折券弃责。

此类历史书写背后的信仰逻辑在于,汉人虔信天命,深信“骨相”,认为人能否成就大业、能否得成神仙,均由其“骨相”先天命定。出身陋巷、读于书肆的王充亦深信不疑。《论衡·命义》:

人有寿夭之相,亦有贫富贵贱之法,俱见于体。故寿命修短,皆禀于天;骨法善恶,皆见于体。命当夭折,虽禀异行,终不得长;禄当贫贱,虽有善性,终不得遂。……高祖之起,有天命焉。

《论衡·骨相》更整篇阐述“骨相”之“理”:

人曰命难知。命甚易知。知之何用?用之骨体。人命禀于天,则有表候见于体。察表候以知命,犹察斗斛以知容矣。表候者,骨法之谓也。

是故知命之人,见富贵于贫贱,睹贫贱于富贵。案骨节之法,察皮肤之理,以审人之性命,无不应者。

故知命之工,察骨体之证,睹富贵贫贱,犹人见盘盂之器,知所设用也。

是亦足见汉人信“骨相”之虔。此类信仰自为初期道教所吸纳,汉末道经《老子想尔注》即已批判其时有人“不劝民真道可得仙寿,修善自勤。反言仙自有骨录,非行所臻”。可见人的“骨相”亦关乎得道成仙之可能性。

事实上,秦的无道既已注定,即使秦始皇本非丑恶,汉人也要将其置于丑恶之类;在这里不仅不为其“隐”,反而要尽力彰显其恶。这正是春秋所擅之褒贬。

从一些残存的文本亦可看出,纬书对秦始皇的贬抑,形成了系统话语,达到了不可思议的地步。如《尚书中候》:“秦失金镜。”注曰:“金镜,喻明道。”而《春秋演孔图》则称:

有人卯金刀,握天镜。

天子皆五帝精,宝各有题序,次运相据起,必有神灵符纪,诸神扶助,使开阶立遂。注:遂,当作燧。燧,道也。

天子皆五帝精,必有诸神扶助,使开阶立遂。注:宋均曰:遂,道也。

《文选·刘孝标〈广绝交论〉》:“盖圣人握金镜,阐风烈,龙骧蠖屈,从道污隆。”李善注:“《春秋孔录法》曰:‘有人卯金刀,握天镜。’《洛书》曰:‘秦失金镜。’郑玄曰:‘金镜,喻明道也。’”又《尚书考灵曜》:“秦失金镜,鱼目入珠。”宋均注曰:“金镜,喻明道也。言伪乱真也,庄襄王纳吕不韦之妻,生始皇也。”《尚书帝命验》更言:“王弩发,惊天下。贱类出,高将下。”注曰:“贱类,谓秦始皇也。吕不韦之妻任身,而秦襄王纳之,生始皇。高,谓丞相赵高也。始皇出,赵高下,言天生之也。贱或为贼。”可见古人以“金镜”喻明道,秦人失之即失道;而秦始皇之出生于世,本身即是“鱼目入珠”、以假乱真的人间恶事。本出嬴秦贵族的秦始皇,至此已然“贱”“贼”。汉儒贬秦之力,可谓至矣。

与此同时,汉儒更在历史地位的评价上,认为自己身处的汉世为华夏历代之巅峰,因此更与亡秦形成强烈对比,益显汉家德运之深厚。故王充《论衡·恢国篇》力言“恢论汉国,在百代之上,审矣”:

儒者论曰:“王者推行道德,受命于天。”《论衡·初秉〔禀〕》以为王者生禀天命。性命难审,且两论之。酒食之赐,一则为薄,再则为厚。如儒者之言,五代皆一受命,唯汉独再,此则天命于汉厚也。如审《论衡》之言,生禀自然,此亦汉家所禀厚也。绝而复属,死而复生。世有死而复生之人,人必谓之神。汉统绝而复属,光武存亡,可谓优矣。

班固《典引篇》亦曰:“盛哉!皇家帝世,德臣列辟,功君百王,荣镜宇宙,尊无与抗。”将汉世评价为至尊无上的宇宙之主。他的评论代表了那个时代世人的自我认知。为通理汉家神脉,班固追溯道统之源流至《易传》所谓“太极”:

太极之元,两仪始分,烟烟熅熅,有沉而奥,有浮而清。沉浮交错,庶类混成。肇命民主,五德初始……厥有氏号,绍天阐绎,莫不开元于太昊皇初之首……

若夫上稽乾则,降承龙翼,而炳诸典谟,以冠德卓绝者,莫崇乎陶唐。陶唐舍胤而禅有虞,有虞亦命夏后,稷契熙载,越成汤武。股肱既周,天乃归功元首,将授汉刘。俾其承三季之荒末,值亢龙之灾孽,悬象暗而恒文乖,彝伦斁而旧章缺。故先命玄圣,使缀学立制,宏亮洪业,表相祖宗,赞扬迪喆,备哉灿烂,真神明之式也。

汉家刘氏乃如此“膺当天之正统,受克让之归运”,直接继承周朝之大业。这种把汉家起源上溯到开天辟地以至历代圣王之道统世系的做法,与《大道家令戒》祖述大道创世及化生天地人伦的宇宙观和历史观,颇有切合,亦可见道经对汉世思想之继承。

进而,王充更认为,其身所处的时代正在重现尧舜禹汤文武等圣人所代表的“王道”,汉朝正在被圣人统治治理,故《论衡·宣汉》慨言汉已有圣帝、治已太平,甚至周不如汉:

实者,天下已太平矣。未有圣人,何以致之?未见凤皇,何以效实?问世儒不知圣,何以知今无圣人也?

能致太平者,圣人也,世儒何以谓世未有圣人?天之禀气,岂为前世者渥,后世者泊哉?周有三圣,文王、武王、周公,并时猥出。汉亦一代也,何以当少于周?周之圣王,何以当多于汉?汉之高祖、光武,周之文、武也。文帝、武帝、宣帝、孝明、今上,过周之成、康、宣王。非以身生汉世,可褒增颂叹,以求媚称也。核事理之情,定说者之实也。……今上上至高祖,皆为圣帝矣。……且舍唐、虞、夏、殷,近与周家断量功德,实商优劣,周不如汉。……夫实德化则周不能过汉,论符瑞则汉盛于周,度土境则周狭于汉,汉何以不如周?

在这样的思想脉络上,形成了初期道经的“贬秦”乃至“删秦”叙事。曹魏末期道书《正一法文天师教戒科经·大道家令戒》,不仅表达了世代天师前后相传的道教起源史叙事,同时保存了汉代以“道”为基准的历史观和依此对历史所作的审判:

大道者,包囊天地,系养群生,制御万机者也。无形无像,混混沌沌,自然生百千万种,非人所能名。自天地以下,皆道所生杀也。……下古世薄,多愚浅。……

至于黄帝以来,民多机巧,服牛乘马,货赂为官,稍稍欲薄,尽于五帝。

夏商周三代,转见世利。

秦始五霸,更相尅害。有贼死者,万亿不可胜数。皆由不信其道。道(引者按:此指老子)乃世世为帝王师,而王者不能尊奉,至倾移颠陨之患,临危济厄,万无一存。道(亦指老子)重人命,以周之末世始出,奉道于琅琊,以授干吉。太平之道起于东方,东方始,欲济民于涂炭,民往往欲信道。初化气微,听得饮食、阴阳,化宽至于父母兄弟酌祭之神。后道气当布四海,转生西关,由以太平不备悉,当须明师口诀,指谪为符命。道复作《五千文》,由神仙之要,其禁转切急,指敕治身养生之要、神仙之说,付关令尹喜。略至,而世多愚,心复闷闷,死者如崩,万无有全。西入胡,授以道法,其禁至重,无阴阳之施,不杀生饮食。胡人不能信道,(老子)遂乃变为真仙,仙人交与天人浮游青云之间,故翔弱水之滨,胡人叩头数万,真镜照天,髡头剔须,愿信真人,于是真道兴焉。非但为胡不为秦,秦人不得真道,五霸世衰。赤汉承天,道佐代乱,出黄石之书以授张良。

梳理文本逻辑,可以看出《大道家令戒》乃是按照大道化生万物人伦,进入“下古”愚浅之世,而后有帝王“黄帝”→“五帝”→“夏商周三代”→“秦始五霸”的时代顺序,追忆“道”在世间的演化历史;而“秦人不得真道,五霸世衰”之后是“赤汉承天,道佐代乱,出黄石之书以授张良”的总结性叙述。依上下文脉,“秦”指嬴秦,殆无疑义。

《大道家令戒》可谓早期道经中最具史料价值之文献。然其断代、其文本之理解,尚须厘定。按《正一法文天师教戒科经·天师教》称老子“走气八极周复还,观视百姓夷、胡、秦,不见人种但尸民”。唐长孺以文中“秦”字为问题中心,断言“秦”指五胡十六国时期苻秦或姚秦,故其书“不可能早于苻秦,至晚也可以到北魏初”。马承玉认为“秦人”是指“汉人”,其逻辑是因为《大道家令戒》尊称佛教为“真道”,佛教传入之初汉人禁止出家信佛,信佛者多为胡人,遂有秦人(汉人)不得真道之说。

早在1956年,杨联陞提出“一个诱惑性很大的假想,就是,这个魏,名虽说是曹魏,意中却暗指拓跋魏”。然而次年胡适致杨联陞的信中明确指出,“其时代是曹魏,与寇谦之的时期毫无关系”;“其为曹魏时代文件,似无大可疑”;认为“非但为胡不为秦,秦人不得真道”句中,“此秦当指嬴秦”。1969年杨联陞致饶宗颐信中认同曹魏说(饶宗颐亦取曹魏说)。小林正美认为成书于刘宋末期,但在理解上认为“《大道家令戒》里的‘秦’,很明显是秦汉的秦。……《天师教》的秦,也解作是秦汉之秦是妥当的吧”。柏夷赞同大渊忍尔之曹魏说及秦指秦朝的理解。说近是,然仍待实证。

关于《大道家令戒》的发布时间,经文中本已提及:“诸新故民户、男女老壮:自今正元二年正月七日已去,其能壮事守善,能如要言,臣忠子孝,夫信妇贞,兄敬弟顺,内无二心,便可为善,得种民矣”,据此马承玉提出《大道家令戒》《天师教》《阳平治》应系天师道教主在正元二年(255年)正月七日的三会日上发布的系列教戒。当是。按时任天师选择在正月七日向信众承诺,若能从这个神圣的日子开始,洗心革面,壮事守善,做到臣忠子孝、夫信妇贞、兄敬弟顺、内无二心,便可为“种民”。从其信仰背景看,这个“家令戒”确系该日发布的正一新戒文。

这里有一个值得注意的“五霸世”史观。它把从春秋五霸时期开始,包括战国七雄、秦灭六国建立秦朝,直到秦朝结束,作为一整个历史阶段来看待。纵观春秋战国,大抵可称之为一段周室日趋式微、诸侯相互攻伐、越来越失道、越来越远离王道而失“太平”的历史。故孟子曰:“五霸者,三王之罪人也;今之诸侯,五霸之罪人也。”仲长统《昌言》则痛言:“昔春秋之时,周氏之乱世也。逮乎战国,则又甚矣。秦政乘并兼之势,放虎狼之心,屠裂天下,吞食生人,暴虐不已,以招楚汉用兵之苦,甚于战国之时也。”而《大道家令戒》则是在对“道”的展开史的回顾中,综观历史,将春秋战国整个看作是始乎“五霸”终乎“秦项”的一种“更相尅害”的乱世,曰“五霸世”。此间,“道(老子)重人命,以周之末世始出”。然而“世多愚”,其传布尚待过程,而且只有那些奉道者才能受其益。于是,在“五霸世”的长期混乱失道背景下,“道”为汉出,汉世行道,当然成为跨越“五霸世”、诛灭秦项之乱(陈胜吴广非为乱而是汉家崛起之先导)而上接三代(三王)的有道的大盛世。是则归属于初期道教思想家所特有之史观。

于是,在汉儒和初期道教以“致太平”理想为中心的大道伸张历史体系中,无道的秦朝不过是一个临时登场的“驱除”者,一个为王道历史逻辑所不能容的异物,自不得道统地位。而汉为尧圣王道复兴之体,大别于秦项之贼。

汉人的这种“删秦”与“崇汉”思潮,不仅在他们的墓葬画像中得到了丰富的表达,亦为初期道教文献所继承和阐发。而且,经文与图像之间的契合性(一定程度上构成双向互诠关系),表明汉画中的“删秦—崇汉”思想,在初期道教中得到了完整继承和宗教化赋形,因此可以看到从汉画到道教相连贯的思想传统,揭示汉家四百年间儒、道乃至浮屠思想以及经、史之学与初期道教之间的交互结合递嬗关系。

究其实质,“秦人不得真道”说乃是老子化胡信仰的产物,是汉晋之际老子化胡信仰的内在组成部分。

与“秦人不得真道”说相近的更早表述,已出现于东汉道经《老子中经》“第五十五神仙”,老子曰:

吾教八十一弟,皆仙;其十人布在民间,游遨谷仙。吾越度秦项不出,为汉出。合于黄世,见吾大吉。

按“秦项”本为汉儒评论汉前历史用语,以指秦始皇和项羽非道,几于“国贼”。如《春秋公羊传注疏·哀公十四年》“反袂拭面,涕沾袍”句,汉代何休注:“夫子知其将有六国争强、从横相灭之败,秦项驱除、积骨流血之虞,然后刘氏乃帝。”其中“秦项驱除”之意,唐代徐彦疏:“始皇据秦,藉灭周之资而殄六国,项羽因胡亥之虐而笼括天下,皆非受命之帝,但为刘氏驱其狐狸,除其豺狼而已,故曰‘秦项驱除’。”

然而事实上,除做动词外,“驱除”亦被用作一人之名号,见于汉纬《春秋演孔图》:

驱除名政,衣吾衣裳,坐吾曲床,滥长九州,灭六王,至于沙丘亡。

其意是称孔子说:号“驱除”名“政”者,会穿我这样的衣裳(意其外表装作圣人),坐我用的这种坐具(意其盗用古先圣王之神器),窃居天下君长之位(意其不得天命),灭掉六国,最终死于沙丘。不难看出,名政、九州之长、灭六王、死于沙丘等正是秦始皇特有的历史定位要素,只不过被儒生略作“内学”神秘话语模式转换而已。从秦始皇一统九州却被虐称“驱除”之号来看,此应系汉儒据其对秦始皇嬴政生前宿命功行之评说,在始皇“政”之名外,斟酌加予之诨号(绰号),以嘲讽戏谑之。

“驱除”亦用作名词,亦为前驱扫除者之意。如班固《王莽传》之末叹言:“昔秦燔《诗》、《书》以立私议,莽诵《六艺》以文奸言,同归殊途,俱用灭亡,皆炕龙绝气,非命之运,紫色蛙声,余分闰位,圣王之驱除云尔!”指出嬴秦、新莽并属“非命之运”,不过是沾了一些“余分闰位”(不得正统)而为“圣王之驱除”罢了。

相对于本无德运期命而窃据天下的秦始皇而言,汉高祖则是顺天命而行其诛。故郑玄《驳五经异义》曰:“公羊说:哀十四年获麟,此汉将受命之瑞,周亡失天下之异,夫子知其将有六国争强,秦项交战,然后刘氏乃立。”张衡《东京赋》:“高祖膺箓受图,顺天行诛,杖朱旗而建大号。”《汉书·刑法志》称颂汉之兴乃是“高祖躬神武之材,行宽仁之厚,总揽英雄,以诛秦、项”。仲长统《昌言》:“昔高祖诛秦、项而陟天子之位,光武讨篡臣而复已亡之汉,皆受命之圣主也。”永寿二年(156年)《鲁相韩敕造孔庙礼器碑》亦有“秦项作乱,不尊图书,倍道畔德”之评。

很清楚,“非但为胡不为秦,秦人不得真道”说,不过是上引《老子中经》“吾越度秦项不出,为汉出”说在曹魏宗教家(天师)口中的另一种表达方式而已。老君越过秦始皇和项羽这两个“作乱”的“霸王”,隐而不出,不与之真道,但为汉出而辅之,可见老君(汉代道教)对汉家道统地位的完全认可。而秦朝(无道)不得天意,不入道统世系,秦始皇“死属地官”,不能成仙,永沦三官,“永无进仙之冀”。泗水取鼎图中,必刻一蛟龙咬断绳索,表示取鼎失败,以示神界的否定(尽管秦始皇也曾封禅)。这些图像保存的正是东汉道教的“秦人不得真道”思想。

从《大道家令戒》的大道演生叙事,可以看出,“秦人不得真道”,是汉代儒生以“道”为最高宇宙本体及与之配套的五德终始帝德世系(运行)根据下,用合与不合“道”来判断朝代合法性的结果。汉昭宣以降、尤其东汉,儒术渐居主导地位,儒生乃用他们所崇信的《春秋》,对历史、对历代君臣进行批判与拣选,用死后变仙的信仰作为奖赏,从中筛选出成神成仙者、永无仙资者,以此行其褒贬,体现他们的价值观和历史观。

如此宗教逻辑,在《真诰》中又有进一步总结和展开。陶弘景在注释《真诰》时总结说:“自三代已来,贤圣及英雄者为仙。”按东晋《真诰》所保存的人物评价标准,及武氏祠等汉墓画像分类排列的获尸解仙之历史与传说人物,荆轲应入忠义之品。陶渊明《咏荆轲》诗曰:“其人虽已没,千载有余情。”或许陶渊明有所不知,东汉时期,荆轲已入仙谱,在仙传文学中被描绘为尸解仙。江安、合川画像石可为其证。

合川石室墓刺秦画像中出现一持药囊羽人从容而来(图11中),代表来自西王母的神药,是神仙世界的拯救力量,它象征着:画面上荆轲将遇害,然而实际上,他将即刻经由世人所见的死亡表象,直升仙界。用道经的语言来说,为忠义而死的荆轲同为贞节而死的烈女一样,因其有真道,故获神祇“抚接”而得“内救”,唯“外示死形,体实密济”,成了尸解仙。

与此形成鲜明对照的,是画面右方内含的秦始皇遣方士入海求仙药而为“大龙鲛鱼”所阻的故事,意在突出表达,即使曾经囊括四海、并吞八荒、一统天下的秦始皇,亦因不得真道而不能变仙(而得道成仙正是道教信仰的最高宗旨),从而达成宗教神学性质的“终极”否定。是可见汉人及初期道教于“贬秦”叙事凿进之深。换句话说,伴随汉儒“贬秦”与“宣汉”话语之宗教化进程,初期道教最重要的政治神学基础得以形成。

三、结论

《管子·心术上》曰:“德者道之舍。……故德者,得也;得也者,其谓所得以然也。”秦人无得乎“道”,即无德无道。且“昔先王尚有德,尊有道,任有能,举贤而置之,聚众而誓之”,知汉儒审判贬绝秦人,断其不得真道,无期无命,理据皆在“道德”。

回顾秦汉,六国既隳,天下为一,始皇颇得赞颂,号称“大圣”“明圣”“秦圣”;始皇亦曾虔诚封禅告祭天神地祇,且“自以德合三代”;渴望长生不死,数遣方士海上求仙;更依方士“时为微行”、自称“真人”,乃至不惜诛杀泄其踪迹者,而终死求仙之途。始皇用心,亦可谓极矣尽矣;对于梦想“大一统”的儒生而言,始皇之功亦不可谓不巨矣。然当汉儒检讨历史,“秦始五霸”,纵横捭阖,虽囊括四海,却“不得真道”而告“五霸世衰”,于是秦人从秦穆公到秦始皇、从秦国到秦帝国的前后450年苦心经营,竟成泡影;及按春秋论仙鬼,秦始皇作为“仁义不施”(无德)、人神共怒的无道暴君,不仅失其德运、载出道统,而且“永无进仙之冀”。相反,荆轲虽暴死于秦人刀剑之下,却即刻得神药而获神祇“内救”为尸解仙(正可谓“剑解”)。至此亦可理解,何以弱国使者蔺相如在秦昭王廷上发生的“完璧归赵”故事,亦被汉人选入自己有限的墓室空间。

汉代春秋学家的历史意识,在对秦的否定中,得到了极端呈现。孟子早已有言:“世衰道微,邪说暴行有作,……孔子成《春秋》,而乱臣贼子惧。”太史公亦云孔子作《春秋》乃“以绳当世贬损之义”;“《春秋》之义行,则天下乱臣贼子惧焉”;“夫《春秋》,上明三王之道,下辨人事之纪,别嫌疑、明是非、定犹豫,善善、恶恶、贤贤、贱不肖,存亡国、继绝世,补敝起废,王道之大者也。……《春秋》以道义。拨乱世反之正,莫近于《春秋》。”《春秋演孔图》表达了汉儒追求“王道”再世的意志:“邱作春秋,王道成”。现在,我们看到了汉儒据此作出的严厉审判。而刘向“三代积德而王,齐桓继绝而霸,秦项严暴而亡,汉王垂仁而帝”之论说,则俨如一份“春秋”之“赤制”下的历史判决书。

从汉代《春秋》家到纬书“内学”到初期道经如《大道家令戒》(《三天内解经》继之),一以贯之,皆以排秦、删秦为基本出发点。汉代思想界的这一传统,在初期道教中自然得到继承,故有“秦人不得真道”之说,实现了从道德批判向神学批判的转变与深化,完成了道统(帝德谱)的重构。至南朝陶弘景《陶公年纪》(或称《隐居年纪》《年纪》),仍以秦始皇为“篡君”,对秦朝之历数持否定态度。《破邪论》曾征引其说:“《史记》《竹书(纪年)》及《陶公年纪》等皆云:秦无历数,周世陪臣。故(陶)隐居列之在诸国之下”,“又对曰:(周)显王五年,秦穆公始霸,三十四年秦权周政。《竹书(纪年)》云:‘自(秦)仲之前,本无年世之纪。’陶公并云:秦是篡君,不依德政,次第不在五运之限,纵年长远,终非帝王。以短为长,指虚为实,有何意见?”直到唐代,这种贬绝叙事并未改变。《破邪论》接着说:

或问曰:何以周过其历,秦不及期?答曰:……观夫文、武、成、康之世,治道隆平,盖积善所资,福锺来叶,所以过历也。始皇在位,焚书坑儒,酷毒天下。逮于二世,诛戮更甚,生民寒心,手足无措,上天降祸,故不及期也。《易》曰“不善之家必有余殃”也,此之谓矣。故知兴灭之理,非关力能,咸禀先因,颇由行业,信为明证也。

对秦朝的这种评论,应受到了汉代以来道教对于秦朝和秦始皇评价的影响。因为,陶弘景整理《真诰》时已看到,魏晋之后,秦始皇和汉高祖在鬼神世界的地位,发生了升降变化。陶弘景依《真诰》所存三代以来“贤圣及英雄者为仙”的汉代道教仙鬼迁谪标准,在注文中曾表达疑惑:“鬼中不见殷汤、周公、孔子、阖闾、勾践、春秋时诸卿相大夫,及伍子胥、孙武、白起、王翦,下至韩信、项羽辈,或入仙品,而仙家不显之。如桀、纣、王莽、董卓等,凶虐过甚,恐不得补职僚也。”然而事实上,在汉儒所主导的仙谱体系中,在死后世界,秦始皇和项羽都受到了贬抑。汉墓的“龙齿啮断其系”图像符号,记录了汉儒的判决。《老子中经》“越度秦项不出”之说,亦明确显示汉儒不可能将秦、项择入仙品。

要之,汉墓画像作为原始可靠的汉代图像文献,沉淀着传世文献所不见的思想历史,保存着两汉信仰中基于儒家思想、特别是《春秋》史观对历史人物的等级化拣选和批判。尤其引人瞩目的是,汉儒的做法是基于“先死后蜕”的尸解信仰,对古人进行选择,并加以褒贬陟黜。这种“宗教化春秋笔法”对古代历史人物的评价处置,乃是具有终极性的、也是最为激烈的处置。《大道家令戒》的“秦人不得真道”说,总结了汉代“泗水取鼎图”“秦始皇见海神图”“荆轲刺秦王图”等“贬秦”主题画像群对秦的道统合法性和秦始皇成仙可能性的否定,《大道家令戒》所存为文本性继承,汉墓画像所存为其图像符号呈现,两种媒介共同表达了汉儒的旧道教信仰中对秦朝和秦始皇的贬绝处置,保存了珍贵的汉代思想史图景。

作者简介:姜生,四川大学文化科技协同创新研发中心特聘教授(四川成都 610065)。

作者按:本文始作于2013年3月29日。第一部分的初稿,曾以《“秦人不得眞道”考——漢墓書像に見る漢代儒家思想史》为题在2019年11月9日于早稻田大学举行的“日本道教学会第70回大会”进行大会报告,复于11月19日在武汉大学作“长江讲坛”第117讲报告。

[1] 萧统编,李善注:《文选》卷五十一《论一》,北京:中华书局,1977年,第709页。

[2] 《史记·秦始皇本纪》:“始皇推终始五德之传,以为周得火德,秦代周德,从所不胜。方今水德之始,改年始,朝贺皆自十月朔。”(司马迁撰:《史记》卷六《秦始皇本纪》,北京:中华书局,1959年,第237页)《汉书·张苍传》:“汉兴二十余年,天下初定,公卿皆军吏。苍为计相时,绪正律历。以高祖十月始至霸上,故因秦时本十月为岁首,不革。推五德之运,以为汉当水德之时,上黑如故。”班固撰,颜师古注:《汉书》卷四十二《张周赵任申屠传》,北京:中华书局,1962年,第2098页。

[3] 《汉书·郊祀志》,文帝十四年,鲁人公孙臣上书:“始秦得水德,及汉受之,推终始传,则汉当土德,土德之应黄龙见。宜改正朔,服色上黄。”(班固撰,颜师古注:《汉书》卷二十五《郊祀志》,第1212页)但土德的正式确定则是武帝时期。《汉书·武帝纪》:“(太初元年)夏五月,正历,以正月为岁首。色上黄,数用五,定官名,协音律。”班固撰,颜师古注:《汉书》卷六《武帝纪》,第199页。

[4] 范晔撰,李贤等注:《后汉书》卷一《光武帝纪》,北京:中华书局,1965年,第27页。

[5] 《云笈七签》卷十九《三洞经教部·老子中经下》,《道藏》,上海:上海书店∕北京:文物出版社∕天津:天津古籍出版社,1988年,第22册,第147页。

[6] 《道藏》第18册,第236页。

[7] 司马迁撰:《史记》卷六《秦始皇本纪》,第248页。

[8] 王国维校;袁英光,刘寅生整理:《水经注校》,上海:上海人民出版社,1984年,第821页。

[9] 需要指出的是,汉墓画像石中的“泗水取鼎图”,往往是作为画像构图的“模块”之一而出现。这种模块结构的使用或有更多功能,容另探讨。

[10] 巫鸿:《武梁祠:中国古代画像艺术的思想性》,北京:生活·读书·新知三联书店,2006年,第112页。

[11] 黄琼仪:《汉画中的秦始皇形象》,台北:台湾大学历史研究所硕士论文,2006年,第111页。学界有一些相关探讨,偏离应有的基本逻辑,导致“对此类图像的解释,文中推演的成分较多”(蒋英炬等著:《孝堂山石祠》,北京:文物出版社,2017年,第90页),甚至有人提出“故事既属虚妄,不妨以虚妄揣度之……这种虚应故事的画像,意在哄骗死人,对它不能采用考据的方法,只能以欣赏美术品的态度求其形似就可以了。盘根究底,反而得不到要领。”见黄展岳:《汉画“升鼎图”》,《考古与文物》1983年第3期(原署名丰州)。

[12] 《资治通鉴》卷七《秦纪二·始皇帝下》:秦始皇二十六年,“王初并天下,自以为德兼三皇,功过五帝,乃更号曰‘皇帝’,命为‘制’,令为‘诏’,自称曰‘朕’。”见司马光编著:《资治通鉴》,北京:中华书局,1956年,第234-235页。

[13] 《初学记》卷九《帝王部》引《易纬》曰:“帝者,天号也。德配天地,不私公位,称之曰帝。”又引《尚书纬》曰:“帝者天号,……皇者,煌煌也。”见徐坚等著:《初学记》,北京:中华书局,1962年,第195页。

[14] 《乐稽耀嘉》:“德象天地为帝,仁义所生为王。”《孝经钩命诀》:“道机合者称皇。”[日]安居香山,中村璋八辑:《纬书集成》,石家庄:河北人民出版社,1994年,第546、1004页。《孝经钩命诀》:“道机命者称皇,帝受命握符出。”孙瑴编:《古微书》卷三十,《景印文渊阁四库全书》,台北:商务印书馆,1986年,第194册,第1019页。

[15] 张艳秋:《汉画像“捞鼎”图的流传与嬗变》,《东南文化》2018年第4期。

[16] 赵延梅:《榆林新出韩凭故事及蚕神吐丝汉画像石初探》,《敦煌学辑刊》2019年第2期。

[17] 燕燕燕,狄小卜,陈庆峰:《山东滕州市山头村汉代画像石墓》,《考古》2012年第4期。

[18] 拊掌所表达之情绪,或为愉快或为不快,要为受激之爆发反应;前者如《后汉书·方术传下·左慈》:“因求铜盘贮水,以竹竿饵钓于盘中,须臾引一鲈鱼出。操大拊掌笑,会者皆惊。”(范晔撰,李贤等注:《后汉书》卷八十二《方术列传》,第2747页)后者如汉乐府《焦仲卿妻》:“阿母大拊掌:‘不图子自归’。”郭茂倩编:《乐府诗集》卷七十三《杂曲歌辞十三》,北京:中华书局,1979年,第1036页。

[19] 古人因感伤或忧恐而“侧身”(或“反侧”)这种心理驱动的体姿表达,可见诸如东方朔《楚辞·七谏·哀命》诗句“伤离散之交乱兮,遂侧身而既远”。(洪兴祖撰,白化文点校:《楚辞补注》,北京:中华书局,1983年,第251页)《说苑·敬慎》:“武丁恐骇,侧身修行,思昔先王之政,兴灭国,继绝世,举逸民,明养老之道。三年之后,远方之君重译而朝者六国,此迎天之时,得祸反为福也。”(刘向撰,向宗鲁校证:《说苑校证》,北京:中华书局,1987年,第248页)《论衡·顺鼓篇》:“殷太戊,桑谷俱生。或曰高宗。恐骇,侧身行道,思索先王之政,兴灭国,继绝世,举逸民,明养老之义,桑谷消亡,享国长久。”(黄晖:《论衡校释》,北京:中华书局,1990年,第683页)《毛诗正义》卷十八《云汉》序:“宣王承厉王之烈,内有拨乱之志,遇灾而惧,侧身修行,欲销去之。”孔颖达疏:“侧者,不正之言,谓反侧也。忧不自安,故处身反侧。”(阮元校刻:《十三经注疏》,北京:中华书局,1980年,第561页)孔颖达疏对“侧”的这一解释,可资理解鱼台汉画像石中秦始皇“忧不自安”的形象。实质上,“侧身”用来形容忧惧不安的心态,应属间接义;欲其本义,应参考古代君王坐北向南正面危坐而治天下(《礼记·大传》“圣人南面而治天下”、《易·说卦传》“圣人南面而听天下,向明而治”)的方位传统,南面代表着君王的“公”与“明”,而侧身便意味着反顾其私(厶),示其有内事未解。故《韩非子》曰:“古者仓颉之作书也,自环者谓之私(厶),背私(厶)谓之公。”王先慎撰,钟哲点校:《韩非子集解》,北京:中华书局,1998年,第450页。

[20] 司马迁撰:《史记》卷六《秦始皇本纪》,第263页。

[21] 陶宗仪撰:《说郛》卷六十一下,《景印文渊阁四库全书》,第879册,第308页。又见《水经注·濡水》及《太平御览》卷八八二,文字略有不同。又《艺文类聚》卷七十九《灵异部下》:“《三齐略记》曰:始皇作石桥,欲过海观日出处。于时有神人,能驱石下海,城阳一山石,尽起立,嶷嶷东倾,状似相随而去,云石去不速,神人辄鞭之,尽流血,石莫不悉赤,至今犹尔。又曰:始皇于海中作石桥,非人功所建,海神为之竖柱。始皇感其惠,通敬其神,求与相见。海神答曰:‘我形丑,莫图我形,当与帝会。’乃从石塘上入海三十余里相见,左右莫动手,巧人潜以脚画其状。神怒曰:‘帝负我约,速去。’始皇转马还,前脚犹立,后脚随崩,仅得登岸,画者溺于海。众山之石皆住,今犹岌岌,无不东趣。”欧阳询撰,汪绍楹校:《艺文类聚》,上海:上海古籍出版社,1982年,第1347页。

[22] 郑建芳,朱青生,谢健主编:《汉画总录·33邹城》,桂林:广西师范大学出版社,2017年,第159页。承邹城胡新立先生相告,1975年出土的南落陵村汉画像石椁,年代或当值西汉晚期,与卧虎山M2画像石椁镌刻技法、时代风格基本相同。济宁农机校汉墓出土“大王”榜题画像石椁年代应属西汉中期偏晚。

[23] 此亦可为《三齐略记》所收某些汉代文本的断代提供可靠证据。

[24] 邹城市文物管理局:《山东邹城市卧虎山汉墓画像石》,《考古》1990年第6期。

[25] 马王堆汉墓墓主人为黄老道信仰者,他们自称“明大道”“有道”;“道者”之称及其同义词,于马王堆三号墓所出竹书《十问》凡9见(“道者”5次、“明大道者”2次、“有道之士”2次)。见姜生:《马王堆帛画与汉初“道者”的信仰》,《中国社会科学》2014年第12期。

[26] 关于汉墓画像所见的海神禺强与神药,见姜生:《汉帝国的遗产:汉鬼考》,北京:科学出版社,2016年,第310-315页。

[27] 《庄子·大宗师》:“夫道,有情有信,无为无形;可传而不可受,可得而不可见;自本自根,未有天地,自古以固存;神鬼神帝,生天生地;在太极之先而不为高,在六极之下而不为深,先天地生而不为久,长于上古而不为老。豨韦氏得之,以挈天地;伏戏氏得之,以袭气母;维斗得之,终古不忒;日月得之,终古不息;堪坏得之,以袭昆仑;冯夷得之,以游大川;肩吾得之,以处大山;黄帝得之,以登云天;颛顼得之,以处玄宫;禺强得之,立乎北极;西王母得之,坐乎少广,莫知其始,莫知其终;彭祖得之,上及有虞,下及五伯;傅说得之,以相武丁,奄有天下,乘东维,骑箕尾,而比于列星。”见郭庆藩撰,王孝鱼点校:《庄子集释》,北京:中华书局,1961年,第246-247页。

[28] 郭庆藩撰,王孝鱼点校:《庄子集释》,第250页。

[29] 杨伯峻:《列子集释》,北京:中华书局,1979年,第152-153页。

[30] 宋人梅尧臣《送张圣民学士知登州》诗句中有“海晴望石桥,神仙事惝怳,始皇安得长,阴怪役罔象,桥断水无涯,焉知有方丈”,即取典此说。梅尧臣著,朱东润编年校注:《梅尧臣集编年校注》,上海:上海古籍出版社,2006年,第1034-1035页。

[31] 司马迁撰:《史记》卷六《秦始皇本纪》,第263页。

[32] 四川乐山麻浩一号崖墓荆轲刺秦王浮雕、陕西神木汉墓画像石所见的荆轲刺秦王,亦刻画侍臣拦腰控制荆轲。

[33] 汉墓画像中,蔺相如以其英雄气节制伏秦人之淫威胁迫、完璧归赵,传为士君子楷范,故太史公曰:“知死必勇,非死者难也,处死者难。方蔺相如引璧睨柱,及叱秦王左右,势不过诛,然士或怯懦而不敢发。相如一奋其气,威信敌国,退而让颇,名重太山,其处智勇,可谓兼之矣!”(司马迁撰:《史记》卷八十一《廉颇蔺相如列传》,第2451-2452页)《世说新语》曰:“廉颇、蔺相如虽千载上死人,懔懔恒如有生气。”(余嘉锡:《世说新语笺疏》,北京:中华书局,1983年,第535页)汉墓中比较确定属蔺相如故事的画像,除了合川县濮岩寺石室墓所见,尚有嘉祥武梁祠后壁画像石第三层右侧带有榜题“秦王”“蔺相如,赵人也,奉璧于秦”的二人画像。这些故事画像乃表示蔺相如已入列仙谱,相关研究见姜生:《汉帝国的遗产:汉鬼考》,第221、227页。

[34] 《战国策·燕策三》说“侍医夏无且以其所奉药囊提轲”(刘向集录,范祥雍笺证,范邦瑾协校:《战国策笺证》,上海:上海古籍出版社,2006年,第1791页),这里所绘持药囊的羽人显然不是御医,而是西王母的使者,因为在他身后与其同来的三足乌和九尾狐正是西王母身边的代表性神祇。与这幅石刻画像相同的三足乌、九尾狐画法亦见于合江4号棺身右侧中部,参看高文:《四川汉代石棺画像集》,北京:人民美术出版社,1998年,图137。

[35] 汉代关于得神药而尸解变仙之信仰,参见姜生:《汉墓的神药与尸解成仙信仰》,《四川大学学报(哲学社会科学版)》2015年第2期。

[36] 汉晋之际得道者获神界遣使接引升天之例,《真诰》多有举述。如《真诰》卷14《稽神枢第四》:霍山中有学道者邓伯元、王玄甫,虔修道术34年,“太帝遣羽车见迎,伯元玄甫以其日遂乘云驾龙,白日登天,今在北玄圃台,受书位为中岳真人”;华阴山中有学道者尹虔子、张石生、李方回,修炼50年,遂得“太一遣迎,以其日乘云升天,今在玄州,受书为高仙真人”;衡山中有学道者张礼正、冶明期,获“东华遣迎,以其日乘云升天,今在方诸飙室,俱为上仙”;庐江潜山中有学道者郑景世、张重华,“北玄老太一迎以云軿,白日升天,今在玄州”;括苍山有学道者平仲节,“中央黄老遣迎,即日乘云驾龙,白日升天,今在沧浪云台”;剡小白山中有学道者赵广信,太一道君遣迎,“遂乘云驾龙,白日登天”;海中有狼五山,中有学道者虞翁生,“东太帝遣迎,即日乘云升天”;赤水山中学道者朱孺子,“西王母遣迎,即日乘五色云车登天,今在积石台。”《道藏》第20册,第574-575页。

[37] 有关“先死后蜕”之尸解信仰的详细讨论请参姜生:《汉帝国的遗产:汉鬼考》。

[38] 相关研究见姜生:《汉墓龙虎交媾图考:〈参同契〉和丹田说在汉代的形成》,《历史研究》2016年第4期。

[39] 其弩形状刻画不工,但内涵已具。《释名·释兵》:“弩,怒也,有势怒也。其柄曰臂,似人臂也。”见刘熙撰:《释名》,北京:中华书局,2016年,第99页。

[40] 北京大学出土文献研究所编:《北京大学藏西汉竹书(叁)》,上海:上海古籍出版社,2015年,第189-190页。

[41] 不过,战国时期已有“练精易形”说,内含着类似的思想逻辑:“中庶子曰:‘……臣闻上古之时,医有俞跗,治病……漱涤五藏,练精易形。’”见司马迁撰:《史记》卷一百五《扁鹊仓公列传》,第2788页。

[42] 姚磊:《北大藏汉简〈赵正书〉中的秦始皇形象》,《历史教学问题》2017年第1期。实际上,以出游而图“变气易命”之术,到汉武帝时仍有方士传承,而呈现为“驾车辟恶鬼”之术。《史记·封禅书》记载汉武帝拜齐人少翁为文成将军,“文成言曰:‘上即欲与神通,宫室被服非象神,神物不至。’乃作画云气车,及各以胜日驾车辟恶鬼。”见司马迁撰:《史记》卷二十八《封禅书》,第1387-1388页。

[43] 太史公记载了汉朝建立之初儒生陆贾与汉高祖之间就得天下与治天下战略问题的激辩:“陆生时时前说称《诗》《书》。高帝骂之曰:‘乃公居马上而得之,安事《诗》《书》!’陆生曰:‘居马上得之,宁可以马上治之乎?且汤武逆取而以顺守之,文武并用,长久之术也。昔者吴王夫差、智伯极武而亡;秦任刑法不变,卒灭赵氏。乡使秦已并天下,行仁义,法先圣,陛下安得而有之?’高帝不怿而有惭色,乃谓陆生曰:‘试为我著秦所以失天下,吾所以得之者何,及古成败之国。’陆生乃粗述存亡之征,凡著十二篇。每奏一篇,高帝未尝不称善,左右呼万岁,号其书曰《新语》。”见司马迁撰:《史记》卷九十七《郦生陆贾列传》,第2699页。

[44] 司马迁撰:《史记》卷六《秦始皇本纪》,第293页。

[45] 司马迁撰:《史记》卷六《秦始皇本纪》,第230页。类似的贬损话语亦被班固用来描绘王莽:“莽为人侈口蹶顄,露眼赤精,大声而嘶。长七尺五寸,好厚履高冠,以氂装衣,反膺高视,瞰临左右。是时有用方技待诏黄门者,或问以莽形貌,待诏曰:‘莽所谓鸱目虎吻豺狼之声者也,故能食人,亦当为人所食。’”见班固撰,颜师古注:《汉书》卷九十九中《王莽传》,第4124页。

[46] 司马迁撰:《史记》卷八《高祖本纪》,第342-343页。

[47] 相关研究可参祝平一:《汉代的相人术》,台北:学生书局,1990年。

[48] 黄晖撰:《论衡校释》,第46页。又《论衡·吉验》:“有殊奇之骨,故有诡异之验;有神灵之命,故有验物之效。”《论衡·初禀》:“王者一受命,内以为性,外以为体。体者,面辅骨法,生而禀之。”同书第84、126页。

[49] 黄晖撰:《论衡校释》,第108、116、120页。

[50] 饶宗颐:《老子想尔注校证》,上海:上海古籍出版社,1991年,第23页。

[51] 《春秋左传·成公十四年》:“《春秋》之称,微而显,志而晦,婉而成章,尽而不污,惩恶而劝善(杜预注:善名必书,恶名不灭,所以为惩劝),非圣人谁能修之。”其规则大要如《春秋公羊传·隐公十年》言:“《春秋》录内而略外,于外大恶书,小恶不书;于内大恶讳,小恶书。”又《春秋公羊传·闵公元年》:“《春秋》为尊者讳,为亲者讳,为贤者讳。”《春秋谷梁传·成公九年》:“为尊者讳耻,为贤者讳过,为亲者讳疾。”阮元校刻:《十三经注疏》,第1913、2210、2244、2421页。

[52] [日]安居香山,中村璋八辑:《纬书集成》,第418页。

[53] [日]安居香山,中村璋八辑:《纬书集成》,第580-582页。

[54] 萧统编,李善注:《文选》卷五十五《论五》,第755页。

[55] [日]安居香山,中村璋八辑:《纬书集成》,第356页。

[56] [日]安居香山,中村璋八辑:《纬书集成》,第372页。

[57] 黄晖:《论衡校释》,第824、831页。

[58] 范晔撰,李贤等注:《后汉书》卷四十《班彪列传》附《班固传》,第1381页。李贤注:“典谓《尧典》,引犹续也。汉承尧后,故述汉德以续《尧典》。”同书第1375页。

[59] 萧统编,李善注:《文选》卷四十八《符命》,第682-683页。又见范晔撰,李贤等注:《后汉书》卷四十《班彪列传》附《班固传》,第1375-1376页。文字略异。前引《庄子·大宗师》已言:“夫道,……未有天地,自古以固存;神鬼神帝,生天生地;在太极之先而不为高”,这个“道统”生发逻辑所追溯的宇宙根源显然比儒生班固所执《易传》更为深远。

[60] 萧统编,李善注:《文选》卷四十八《符命》,第683页。

[61] 黄晖:《论衡校释》,第817、821-823页。而被刘邦诛灭的秦、项则被认定为“五霸世”终“衰”的表现,汉乃依天命拨秦乱而反之正。《大道家令戒》在“秦人不得真道,五霸世衰”的表述之下,接着说“赤汉承天,道佐代乱,出《黄石之书》以授张良”,用意正是如此。

[62] 《道藏》第18册,第235、236页。

[63] 《道藏》第18册,第238页。

[64] 唐长孺:《魏晋期间北方天师道的传播》,《魏晋南北朝史论拾遗》,北京:中华书局,1983年,第227-228页。

[65] 马承玉:《〈正一法文天师教戒科经〉的时代及与〈老子想尔注〉的关系》,《中国道教》2005年第2期。

[66] 杨联陞:《老君音诵诫经校释》,《中研院历史语言研究所集刊》第28本《庆祝胡适先生六十五岁论文集》上册,台北:中研院历史语言研究所,1956年,第31页。

[67] 胡适纪念馆:《论学谈诗二十年:胡适杨联陞往来书札》,台北:联经出版事业公司,1998年,第329、330、332页。

[68] 见杨联陞与饶宗颐:《有关大道家令戒之通讯》,载饶宗颐:《老子想尔注校证》,第162-165页。

[69] [日]小林正美著:《六朝道教史研究》,李庆译,成都:四川人民出版社,2001年,第326页。

[70] Stephen R. Bokenkamp, Early Daoist Scriptures. Berkeley: University of California Press, 1997, p.170.

[71] [日]大渊忍尔:《初期の道教》,东京:创文社,1991年,第302页。

[72] 《道藏》第18册,第237页。

[73] 马承玉:《〈正一法文天师教戒科经〉的时代及与〈老子想尔注〉的关系》,《中国道教》2005年第2期。

[74] 《孟子注疏》卷十二下《告子章句下》,阮元校刻:《十三经注疏》,第2759页。

[75] 范晔撰,李贤等注:《后汉书》卷四十九《王充王符仲长统列传》,第1649页。

[76] 该经断代研究可参刘永明:《〈老子中经〉形成于汉代考》,《兰州大学学报(社会科学版)》2006年第4期。施舟人亦持东汉说,其最近表达见Kristofer Schipper and Franciscus Verellen (eds.), The Taoist Canon: a historical Companion to the Daozang. Chicago & London: The University of Chicago Press, 2004, p.92.

[77] 《云笈七签》卷十九《三洞经教部·老子中经下》,《道藏》第22册,第147页。按:本段引文的前后句关系中,“合于黄世、见吾大吉”之句,比较突兀,值得推敲。这里有两种可能性:一、《老子中经》全文作于曹魏前期,因为“合于黄世、见吾大吉”的土德代汉、尤其是强调“合于黄世”之说;然而在火德尚赤的东汉、尤其是文中以汉厌秦之手笔,显然更合乎东汉而于曹魏不合时宜。二、《老子中经》的“经曰”原文部分作于东汉,但显然在曹魏代汉之际迫切需要论证汉魏赤黄禅代“合法性”的历史背景下,曹丕接受禅代前夕参预其事的原张鲁部下功曹阎圃(见洪适:《隶释》卷十九《魏公卿上尊号奏》出现的“臣圃”,北京:中华书局,1985年影印本,第188页)、原张鲁部下李伏[相关研究参见Howard L. Goodman, “Celestial-Master Taoism and the Founding of the Ts’ao-Wei Dynasty: The Li Fu Document,” Asia Major, 3rd series, 7(1994), pp. 5-33; Howard L. Goodman, Ts’ao P’i Transcendent: The Political Culture of Dynasty-Founding in China at the End of the Han. Seattle: Scripta Serica, 1998]之类宗教家通过抄写旧经,或仅在旧经之末略施“补遗”之术(如此则甚或仅此续貂之句),便可急充“内学”之用。如此乃可理解何以全文最后一章(第五十五神仙)的最末一段最后一句兀出此言。从其经文的信仰构成和思想内容,根据历史背景,可判断第二种可能性更为合理。该经前缀“经曰”的文本主要来自东汉,同时包含曹魏初年增述的少量内容。

[78] 阮元校刻:《十三经注疏》,第2353页。

[79] [日]安居香山,中村璋八辑:《纬书集成》,第584页。

[80] 《演孔图》这段文字亦透露出,秦汉皇帝所著冕服、所用御座,皆准乎上古圣王规制。

[81] 《礼记·曲礼上》:“男子二十冠而字。”《礼记·冠义》:“已冠而字之,成人之道也。”(阮元校刻:《十三经注疏》,第1241、1679页)依礼“驱除”应非“字”或“别号”。字为成人所定,号可他人加赠,但“驱除”之号于始皇贬而近虐,应为绰号。

[82] 班固撰,颜师古注:《汉书》卷九十九下《王莽传》,第4194页。类似的“驱除”之说亦见《三国志·吴书·吕蒙传》:“帝王之起,皆有驱除,(关)羽不足忌。”陈寿撰,裴松之注:《三国志》卷五十四《周瑜鲁肃吕蒙传》,北京:中华书局,1959年,第1281页。

[83] 郑玄:《驳五经异义》,《景印文渊阁四库全书》,第182册,第304页。

[84] 费振刚,胡双宝,宗明华辑校:《全汉赋》,北京:北京大学出版社,1993年,第439页。

[85] 班固撰,颜师古注:《汉书》卷二十三《刑法志》,第1090页。

[86] 崔寔,仲长统撰;孙启治校注:《政论校注 昌言校注》,北京:中华书局,2012年,第388页。

[87] 洪适:《隶释》卷一,第19页。

[88] 《真诰》卷十六《阐幽微第二》,《道藏》第20册,第587页。

[89] 有关此问题的详细讨论请参姜生:《汉代列仙图考》,《文史哲》2015年第2期。

[90] 《道藏》第20册,第587页。

[91] 参见姜生:《汉代列仙图考》,《文史哲》2015年第2期。

[92] 袁行霈:《陶渊明集笺注》,北京:中华书局,2003年,第388页。

[93] 《真诰》卷十三《稽神枢第三》,《道藏》第20册,第567页。

[94] 这种信仰的最清晰表述,见于东汉晚期道教经典《老子想尔注》:“世有不可处,贤者避去,讬死过太阴中,而复一边生像,没而不殆也。俗人不能积善行,死便真死,属地官去也”,“道人行备,道神归之,避世讬死过太阴中,复生去为不亡,故寿也。俗人无善功,死者属地官,便为亡矣。”(饶宗颐:《老子想尔注校证》,第21、43页)《无上秘要》卷八十七“尸解品”更宣称:“尸解讬死者,正欲断以死生之情,示民有始终之限耳。岂昏腐骸太阴以肉饷蝼蚁者哉!直欲遏违世之夫,塞俗人之愿望。”(《道藏》第25册,第245页)以宗教超越话语与现实相对抗,世间有限的人生焉可匹敌。荆轲正可谓在现世行“义”而面临“不可处”的极端境遇乃“讬死”而得尸解仙之典范。

[95] 戴望:《管子校正》,《诸子集成》第五册,北京:中华书局,1978年,第220-221页。

[96] 《礼记正义》卷二十四《礼器》,阮元校刻:《十三经注疏》,第1440页。

[97] 司马迁撰:《史记》卷六《秦始皇本纪》,第249、254、261页。

[98] 《史记·秦始皇本纪》:秦始皇三十五年,“卢生说始皇曰:‘臣等求芝奇药仙者常弗遇,类物有害之者。方中,人主时为微行以辟恶鬼,恶鬼辟,真人至。人主所居而人臣知之,则害于神。真人者,入水不濡,入火不爇,陵云气,与天地久长。今上治天下,未能恬倓。愿上所居宫毋令人知,然后不死之药殆可得也。’于是始皇曰:‘吾慕真人,自谓‘真人’,不称‘朕’。’乃令咸阳之旁二百里内宫观二百七十复道甬道相连,帷帐钟鼓美人充之,各案署不移徙。行所幸,有言其处者,罪死。”见司马迁撰:《史记》卷六《秦始皇本纪》,第257页。

[99] 《孟子注疏》卷六下《滕文公章句下》,阮元校刻:《十三经注疏》,第2714-2715页。

[100] 司马迁撰:《史记》卷四十七《孔子世家》,第1943页。引者对标点有所调整。

[101] 司马迁撰:《史记》卷一百三十《太史公自序》,第3297页。引者对标点有所调整。

[102] [日]安居香山,中村璋八辑:《纬书集成》,第577页。

[103] 刘向著:《新序》,北京:中华书局,1985年影印本,第144页。

[104] 《易纬通卦验》:“秦为赤躯(“躯”应作“驱”,意为驱除),非命王,故帝表有七五命。……以火代黑。”《尚书考灵曜》:“孔子为赤制,故作《春秋》。”《春秋演孔图》:“孔子论经,有乌化为书。孔子奉以告天,赤爵集书上,化为玉,刻曰:‘孔提命,作应法,为赤制。’”“邱水精,治法为赤制功。”“黑龙生为赤,必告示象,使知命。”《春秋感精符》:“墨孔生,为赤制。”(原作“墨、孔生”,据杨权说改,“墨”实际是指“黑”,因为孔子的属德是水,为黑统。详参杨权:《“玄圣”孔子“为汉赤制”》,《深圳大学学报(人文社会科学版)》2008年第4期)《春秋含汉孳》:“丘水精,治法为赤刺(据《春秋演孔图》“治法为赤制功”,“刺”应作“制”)方。又黑龙生为赤告,示象使知命。”见[日]安居香山,中村璋八辑:《纬书集成》,第197、355、578、579、743、815页。

[105] 法琳撰:《破邪论》,《大正新修大藏经》,东京:大正一切经刊行会,1924-1934年,第52册,第483-484页。

[106] 法琳撰:《破邪论》,《大正新修大藏经》,第52册,第488页。

[107] 《道藏》第20册,第587页。

联系方式:028-85406676 邮箱:whkj@scu.edu.cn 地址:四川省成都市一环路南一段24号四川大学行政楼608室

四川大学文化科技协同创新研发中心 版权所有